Schwindel: Wenn die Welt sich dreht

Schwindel ist das Ergebnis einer gestörten Verarbeitung unterschiedlicher Sinneseindrücke und nach Kopfschmerzen das zweithäufigste Leitsymptom. Nicht selten haben Physiotherapeuten bei ihrer Arbeit mit Schwindelpatienten zu tun.

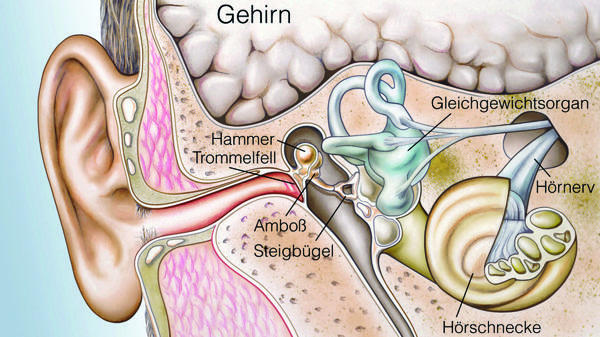

Vielfältige Ursachen Schwindel stellt für den betroffenen Patienten ein ernstes, aber kein lebensbedrohliches Phänomen dar. Dabei ist der Schwindel als Alarmzeichen zu verstehen, dass eine Störung im Bereich des Gleichgewichtssystems vorliegt. Die Ursachen sind dabei sehr vielfältig. Neben Erkrankungen im Innenohr und in den Gleichgewichtszentren im Gehirn können auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Nervenentzündungen und psychische Leiden Schwindel verursachen. Formen des Schwindels Prinzipiell lässt sich der Schwindel in peripher-vestibulären, zentral-vestibulären und nicht-vestibulären Schwindel unterscheiden (Gleichgewichtsorgan = Vestibular-Apparat). Funktionen im Labyrinth Das Gleichgewichtsorgan ist wie auch das Hörorgan im Innenohr gelegen. Das häutige Labyrinth ist ein mit Flüssigkeit gefülltes, geschlossenes Hohlraumsystem und setzt sich aus drei Funktionseinheiten für Drehbeschleunigungen (Bogengänge) und zwei für Linearbeschleunigungen (Utriculus und Sacculus) zusammen. Die Sinneszellen für die Linearbeschleunigung sind waagerecht, die für die Drehbeschleunigung senkrecht angeordnet. Der Sacculus reagiert dabei auf vertikale Beschleunigung (z.B. Fahrstuhl fahren), der Utriculus hingegen auf horizontale Beschleunigung (z. B. Flugzeugstart, Anfahren im Auto). Die Bogengänge reagieren auf Rotationen des Kopfes (z.B. Umdrehen im Bett). Konflikte im Labyrinth Beim Schwindel kommt es zu einer Funktionsminderung oder zu einem Konflikt zwischen den am Gleichgewicht beteiligten Systemen: Lagerungsschwindel Der BPLS ist die häufigste vestibuläre Erkrankung. Er ist gekennzeichnet durch kurze Drehschwindelattacken, welche durch Lagerungsänderungen des Kopfes (häufig beim Umdrehen im Bett) ausgelöst werden. Die Ursache der Störung liegt meistens in einer sogenannten Kanalolithiasis des hinteren Botengangs. Dabei geraten frei bewegliche Partikel (Kristalle), die aus der Membran herausgerissen werden, in den Endolymphschlauch des Bogengangs. Bei einem Lagewechsel führen sie zu einer unphysiologischen starken Strömung der Endolymphflüssigkeit und zur übertriebenen Reizung der vestibulären Rezeptoren. Neuropathia vestibularis Der ein- bzw. beidseitige Vestibularisausfall stellt insgesamt die vierthäufigste Schwindeldiagnose dar. Um diese Diagnose stellen zu können, ist eine Reihe von Untersuchungen notwendig, die nur in geeigneten Kliniken und gut ausgestatteten Fachpraxen durchführbar ist. Zu diesen Untersuchungen zählen u.a. die Video- oder Elektronystagmographie, die thermische bzw. kalorische Prüfung, Drehstuhlprüfung und optokinetische Prüfungen. Therapeutische Möglichkeiten Erste Wahl bei der Behandlung des BPLS sind die sogenannten Befreiungsmanöver . Mit Hilfe dieses einzigen therapeutischen Mittels können Patienten nicht selten in nur einer Behandlungssitzung von ihren oft länger bestehenden Beschwerden befreit werden. Besonders etabliert haben sich die Manöver nach Epley und nach Semont. Fazit Physiotherapeutisch lassen sich der BPLS und die Neuropathia vestibularis sehr gut behandeln. Mit geeigneten Manövern lässt sich der BPLS nahezu vollständig beheben. Ein sensomotorisches Training hat vor allem auf die Haltungsstabilität und auf die Alltagskompetenz der Patienten mit Neuropathia vestibularis einen positiven Einfluss. Idealer Weise sollte das physiotherapeutische Training als Heimtraining bis zur Beschwerdefreiheit weitergeführt werden. Autor des Beitrags: Carsten Seebeck, Physiotherapeut Fachgebiet Neurologie, www.seebeckundschroeder.de .

Unter einer peripher-vestibulären Störung versteht man eine Schädigung im Bereich des Kanalsystems des Innenohres (Labyrinth) oder des Gleichgewichtsnervs. Neben dem ein- bzw. beidseitigen Vestibulärausfall werden Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen wie der gutartige, anfallsartige Lagerungsschwindel (BPLS), der Morbus Meniére, die vestibuläre Migräne und entzündliche, traumatische, medikamentöse oder tumoröse Erkrankungen des Hör- und Gleichgewichtsnervs (Nervus vestibulocochlearis) voneinander unterschieden.

Häufig werden Patienten mit Schwindel nur medikamentös behandelt, obwohl in der Fachliteratur vielfach ein Schwindeltraining, physiotherapeutische Maßnahmen zur Förderung der Kompensation oder die Behandlung eines Lagerungsschwindels angeraten wird.

Entsteht ein solcher Konflikt im Bereich des Labyrinths oder des Gleichgewichtsnervs spricht man von einer peripher-vestibulären Störung. Unter den klassischen Schwindelerkrankungen sind zwei hervorzuheben, die sehr gut physiotherapeutisch zu behandeln sind. Dazu gehört der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel (BPLS) und die Neuropathia vestibularis.

Bei Patienten mit einer einseitigen peripher-vestibulären Störung wird der Kompensationsprozess durch regelmäßige und vielseitige Übungen verbessert. Ein gesteigerter Gebrauch der Ersatzsysteme (Schwindeltraining) unterstützt die Kompensation, ein zu geringer Gebrauch (Bettruhe, Bewegungsmangel) sowie Erkrankungen im Bereich des Zentralen Nervensystems hemmt sie. Das Anforderungsprofil der Übungen sollte so reizreich sein, dass der Patient kontrolliert unsicheren Situationen ausgesetzt ist.